【编者按】关于考古,许宏研究员有句颇富诗意的话:“我们永远也不可能获知当时的真相,但仍怀着最大限度迫近真相的执着。”虽然身为中国社会科学院考古研究所二里头工作队的队长,但他并不轻易给自己主持发掘的遗址定性,五卷本的考古发掘报告《二里头(1999—2006)》仅在结尾处提到了夏:“二里头遗址是探索夏商文化及其分界的关键性遗址。”在《先秦城邑考古》中,他以“二里头—西周时代”一改之前“夏商西周”的说法,也体现着他对这一问题的深入思考。此外,最早的无城之大都——二里头遗址,与相对来说工程量较大的垣壕圈围设施的城址颇为不同,我们该如何看待这种差异?澎湃新闻()请许宏研究员为大家谈谈“围子”的故事。访谈分为两篇,本文为下篇。

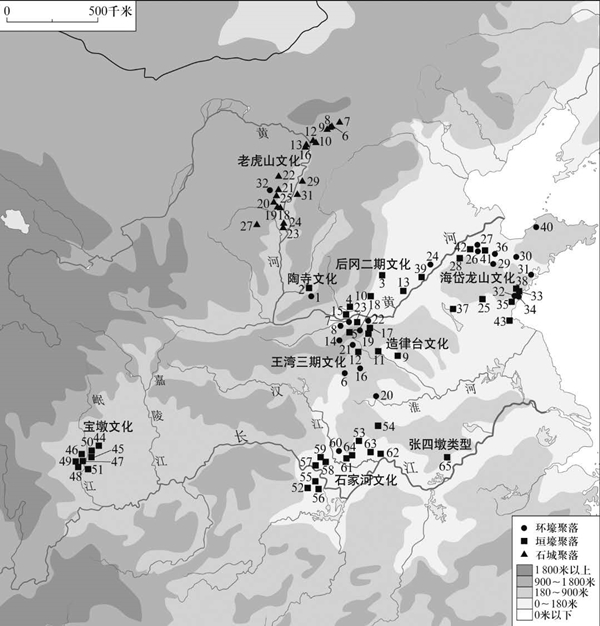

澎湃新闻:您在《先秦城邑考古》中使用了环壕聚落与垣壕聚落的概念,请问二者分别指的是什么?有无高下之分?在龙山和二里头—西周时代出现的垣壕聚落能否视为社会复杂化的表征?

许宏:顾名思义,从字面上就能推断它们的意思。有些概念中国考古学界不怎么使用,环壕聚落与垣壕聚落是从考古学本位的聚落形态来界定的。

一般情况下,圈围设施向下挖壕沟比较简单,它一般具有防御性,如防御野兽和外敌,或者是聚落外围界标性质的,所以我界定的城邑只是带有防御或区隔设施的聚落,或者说城邑等于圈围聚落。

前仰韶到仰韶时代大都是环壕聚落,圆环状的,越早越没有“方正”的概念,方正的城邑是在龙山时期的中原才出现的。“圆”在自然界就有,而“方”在自然界中很罕见,方形、方位等词汇已经融入了人们早期的宇宙观。

“环壕”这个概念最初由日本学者提出来,比较好用所以被引入国内,我不知道“垣壕聚落”之前有没有学者使用,我把它作为与单纯环壕并立的城邑圈围设施的概念,因为垣和壕二者相互依存。最初先是挖环壕,很自然就把土堆在近旁,如果把堆出来的土去垒猪圈盖房子了,这个地方就只有壕没有墙;后来人们注意到向下挖和向上堆可以增加高差,与最早的一批环壕聚落大体同时出现的土垄(即土围子)就是这样的,当时还谈不上土垣,不过这就是后来城墙的雏形,所以我认为就圈围设施来讲,垣和壕没有本质上的差别。

从埋藏学的角度来说,后来人们破坏的只能是地上的部分,所以说很多壕沟内侧本来应该是有墙的,都推光了,如二里头遗址一下去基本上就是二里头宫殿建筑的地基部分,上面的堆积被“剃光头”,现在看到的很多环壕聚落最开始也有可能是垣壕聚落,那么二者就更分不开了。但宏观上环壕聚落和垣壕聚落也能做出大的时代划分。到了龙山时代,既有壕沟又有墙的聚落就出来了,如地面以上堆出的、夯起的土墙和石头垒砌的墙,它们绝大部分墙外是有壕沟的,一高一低、一上一下。最初只有环壕,后来有意增加了墙的部分,因为壕与垣本来就是相依相生的存在。

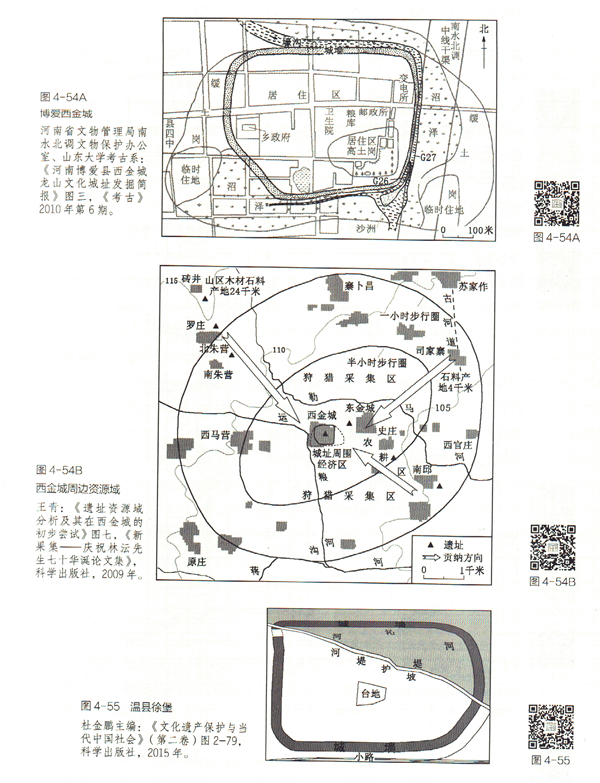

在《先秦城邑考古》中,我指出长江中游地区“以壕为主、墙壕并重”,因为那边是水乡,壕沟在防水、泄洪、交通行船上都起到很大作用,当地盛行堆筑,没有夯土,土垣起到一定的挡水作用,它们的坡度往往在20-40°,起不到北方夯土墙这种主要是挡人的作用,南方地区在偏早的阶段盛行这种垣壕并重的圈围方式。等于说在这里,早期的圈围设施从以环壕为主过渡到了垣壕兼备的状态。

从工程学的角度,二者谈不上高下之分,但从考古学现象来看,垣壕聚落偏后,其数量增多是在社会复杂化程度增强的情况下,偏早的时段只有环壕。之后,向上筑起墙垣的作用就被认识到了,而且技术越来越高,甚至与社会复杂化相关联。我们说圈围聚落与城市最初不是一码事,不过从这个方面上看,它们是有内在关联的,环壕偏原始,因为不需要太多人力物力,但如果垒很高、很厚的墙,说不定周围几个村甚至更大区域的人都要来参与,在这种情况下,是不是就暗寓着它的社会整合程度、社会复杂化就增强了。

但也有例外,比如说“大都无城”,它出现于龙山时代林立的土围子退出历史舞台之际,这是一种否定之否定,表面上回归于极简,但却是一种极大的进步。早于二里头的新密新砦大邑有三圈围壕,只是在中圈内侧可能有墙,尚未得到证实。能说这个时期比此前的龙山时代还落后么?环壕的防御性肯定比垣壕差,但反而是社会进步性的表现。

在“大都无城”时期反而相对淡化防御,但二里头都邑内部的功能分区比龙山时期的中心聚落强多了,不能说没有城墙就发展程度低。一般情况下,中心聚落会加强防范,而一般村落就缺乏防御设施。从二里头到西周的广域王权国家,甚至到秦汉帝国反而是“大都无城”,恰恰是相反的,所以我接受不了历史的线性思维就在于此。

可以认为垣壕聚落的增多是社会复杂化的一个侧面,但并不绝对,如长江中游地区屈家岭—石家河文化系统的城址,何驽先生认为这些城址的主要功能就是防洪。到了石家河文化时期,社会复杂化程度加深,人群的整合程度也相应加深,此时的大规模的垣壕可以看作社会复杂化的侧面。但不是说有垣壕就社会复杂化,没它社会就没进入社会复杂化。

澎湃新闻:从考古材料上看,早期华夏大地几乎是环壕聚落一统天下,到了龙山、二里头—西周时代,垣壕聚落开始增多,从时间上看,中原地区垣壕聚落集中出现的时间明显晚于长江中游地区,二者是否存在影响关系?

许宏:它们的出现应该是相对独立的,各地城邑都是因地制宜的产物。在龙山时代前期,长江中游地区的城址以垣壕居多,如屈家岭—石家河文化系统的城邑多以壕为主、垣壕并重,而中原及邻近地区的垣壕聚落却十分稀少,直到龙山时代后期才成群地出现。

但是,屈家岭—石家河文化系统的城址多利用自然河道辅以人工挖掘的壕沟来构成防护圈,这些壕沟一般较宽,除防御外,大概还兼具运输和排洪的作用。相比之下,它们的城垣则常为平地堆筑而成,仅仅经过简单夯打,剖面多呈拱形,坡度较缓,如石家河城址的墙体坡度仅有25°左右,这样的城垣如果不与环壕配套使用,是很难起到有效的防御作用的。

实际上,这些城垣只是挖壕时对挖出的土做一定的处理,在石家河城址的城防工程中,真正完全闭合并起到防御作用的仅是环壕,环壕外侧散布着的一系列人工堆积而成的土台、土岗,上面很少有人类生活过的遗存,显然是开挖壕沟时堆土所致。因此,如严文明先生所说:“这种以壕为主、垣壕并重的建筑风格一方面是因地制宜的产物,可以看作是古代东亚大陆从环壕聚落到真正的城邑转变过程中的一种中间形态。”

龙山时代后期,中原及邻近地区的垣壕聚落蓬勃发展,而长江中游的石家河文化城壕聚落则退出了历史舞台,但中原及其邻近地区的城址一般坐落于平原地区的近河台地上,地势都较周围略高。它们的平面形状虽不相同,但基本上都近(长)方形。城垣的构筑一般采用堆筑法,也就是在平地上起建或挖有基槽,个别城址已使用版筑法。各城址所在遗址的龙山文化遗存延续时间较长,但作为拥有城垣的城址,其存在时间只是龙山时代中极为有限的一段。考古学文化谱系的研究告诉我们,这些聚落分别拥有不同的文化背景和传统,而大量的杀殉现象、武器增多和一系列城址的发现又表明它们之间存在着紧张的关系,如暴力冲突和战争的频发。

到了二里头时期,城邑的数量大规模锐减,伴随着广域王权国家时代的到来,“大都无城”的模式在此时出现。因而,此时大量人口可能流向都邑及周边地区。同时,在相对安定的社会情势下,对军事防御的需求也相对减弱,与垣壕聚落相比,环壕聚落的比例显然有所回升。

澎湃新闻:在《大都无城》和《先秦城邑考古》中,您都提出了“大都无城”、“郭区”等概念,那么先秦时期的“大都无城”与秦汉之时的“大都无城”有哪些相同和不同之处?有学者指出,北魏里坊制的出现带有游牧部落军事化的特点,从“大都无城”到封闭的里坊制,是“走向封闭”抑或特殊时期的产物?

许宏:二者相同之处在于同处华夏群团上升期,共同怀有广域王权国家或帝国的文化自信,表现方式则都是“大都无城”。不同之处主要在于其所处社会背景。

二里头—西周王朝都邑和若干方国都邑中,外郭城垣的筑建并不是一种普遍的现象,即便未筑外郭城垣也丝毫不影响其作为典型的中国青铜时代城市的地位,因为判断城市(都邑)与否的决定性标志是其内涵而非外在形式。而且早期的城垣尚不具有多少权力(神权或王权)的象征意义,大多是出于守卫上的需要而构筑的防御性设施。它的有无取决于当时的政治、军事形势、战争的规模与性质乃至地理条件等多重因素。

二里头—西周时代大部分都邑“大都无城”,尤其是殷墟至西周时代近五百年时间王朝都邑均无外郭城垣,主要和当时的政治、军事形势有关。随着军事上的胜利和王权的确立,早期王朝都在王畿的周边地带设置了许多可直接控制或有友好关系的诸侯方国,这些方国成为拱卫王畿地区的屏障和王朝政治、军事统治的重要支柱。而且与龙山时代相比,这一时期战争的性质和形式也有所变化,可能主要表现为以早期王朝为核心的政治军事联盟与叛服无常的周边邦国部族之间,发生地区与地区之间的战争,而在王畿及邻近地区,战争发生的可能性似乎大大减弱。国势的强盛和以周边诸侯方国为屏障这一局面的形成,使某些王朝都邑和诸候方国都邑筑城自卫的这种被动保守的防御手段不太必要。此外,都邑及其所凭依的王畿地区尽可能地利用山川之险作为天然屏障,也是三代都邑建置的一个特点。

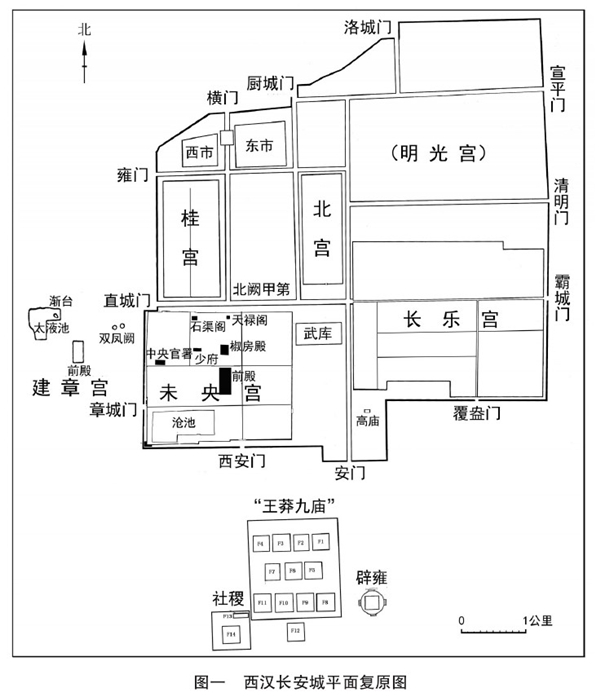

秦汉时期的不少都邑都是在战国时期的都邑基础上扩建的,如秦帝国的咸阳城就没有外郭城,这对汉长安城的影响巨大,考古发现告诉我们,长安城中宫城占约2/3,那么百姓在哪儿居住?文献告诉我们在长安城的东、北外侧分布着相对松散的郭区,而此时是没有外郭城的,所以就这一点我是非常认同杨宽先生的意见的。

东汉洛阳城也是在战国城址的基础上发展而来的,南北二宫所占都城很大面积,约1/2,此时仍处于以宫室为主体的都邑布局阶段,而城外分布着众多的礼制性建筑、居民区和手工业作坊等,说明秦汉之时,郭区已成为观念上的郭区,一般以都城所处大的地理环境为郭。

秦汉时代的这种都邑规划思想,既接续二里头时代至西周时代的“大都无城”的传统,又与当时大一统的、繁盛的中央帝国的国情相一致。因此,它的都邑建制不是战乱频仍的东周时代,尤其是战国时代筑城郭以自守的诸侯国的都邑所能比拟的,也不存在承前启后的关系。

从文化自信的角度来说,二里头、殷墟、秦汉等时期正处于华夏族群的上升阶段,因而才有了“大都无城”的大手笔。

我还提到后大都无城时代的三大要素:城郭齐备、纵贯全城的大中轴线和严格意义上的里坊制,但它们都是曹魏之后才出现的。北京大学李孝聪先生指出,中古以来马背上的民族“下鞍进房”,对中国古代城市规划贡献极大。后大都无城时代,恰恰是北方族群入主中原之时。从拓跋鲜卑的北魏、“大有胡气”的李唐,到蒙元、满清入主的北京城,种种举措其实都是在强化控制、加强防御以及严格管理居民。从某种意义上讲,入主的少数族群都尽可能用华夏族群的治理方式来“营国”。后大都无城时代的三大要素,是不是反而折射了他们某种程度的文化不自信?

一般认为,三代还处于各种制度的萌芽状态,而中古时期以后城郭齐备、规制完整,里坊制、中轴线具存,才应是华夏正统的兴盛期。但事实未必如此,李孝聪先生的观点和我的“大都无城”说相互印证,总结起来就是——历史是复杂的。

澎湃新闻:您在《先秦城邑考古》中创新的加入了二维码,以方便读者下载本书中的图表,其是否与您早年撰写博士论文的经历有关?

许宏:我一直都认为“学术乃天下之公器”,我称这本书为“引得”性质的工具书也是这个意思。二十多年前,限于条件,我们都是用硫酸纸、绘图笔一一来清绘这些图,耗时又耗工,现在科技手段便捷了,我觉得更有义务来为学界做点铺路搭桥的工作。

我本希望《先秦城邑考古》下编中的全部基础资料表格和《先秦城邑考古中文文献存目》也能电子化,这样读者利用起来会更加方便,但对出版社来说并不公平,电子化的问题是出版界面临的共同问题,希望今后能找到一个双赢的平衡点。

澎湃新闻:听闻您正在写一本题为《东亚青铜潮——前甲骨文时代的千年变局》的书,能否介绍一下?

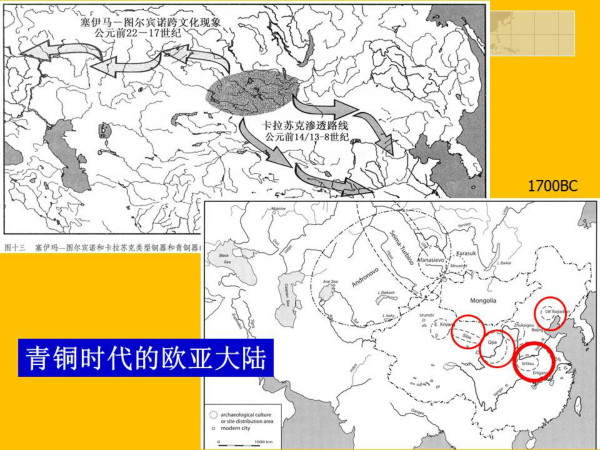

许宏:这本书正在写,但因事务繁多尚未定稿。《最早的中国》《何以中国》和《大都无城》等书出版后,有同仁戏言我是考古学界的“中国”问题研究专家,但如果说前几本书是由“中国”而谈“中国”的话,《东亚青铜潮》是想超越“中国”的疆域限定,将其置于东亚大陆,甚至欧亚文明史的视野中,以青铜冶铸技术及青铜文化为切入点来做一个纵横时空的文化比较研究,捋清以青铜为首的一些重要文化遗存的来龙去脉,因为当时并无现代意义上的疆界可言。尽管铺展的框架比较大,但我还是想把它写成与前三本相近的小书,所谓“大题小做”,让更多的读者能够看到、看进去。

北大的李伯谦先生和孙华先生等都曾对中国青铜文化体系问题的探究有系统的思考,他们对中国各青铜文化区的材料作了系统整理,如李伯谦先生曾出有文集《中国青铜文化的发展阶段与分区系统》,他本来想写成一本专著,后来因公务繁忙而未能如愿。孙华先生多年讲授中国青铜文化体系的课程,曾写有一篇数万字的论文——《中国青铜文化体系的几个问题》(收入《华夏文明的形成与发展——河南省文物考古研究所五十周年庆祝会暨华夏文明的形成与发展学术研讨会论文集》)。

但目前还很少有学者超越三代的王统考古学,对东亚大陆的青铜文化进行宏观体系的建构,从青铜文化的视角来探讨东亚青铜文化的起源及发展,以此梳理出一个文化交流传播和异变创新的脉络,比如说青铜、小麦、绵羊等是如何传过来并本土化的,简单的青铜冶铸技术如何复杂化到能够铸造青铜礼器,又是如何催生出了作为广域王权国家的最早的中国,试图勾画出那个波澜壮阔的时代的历史图景。

今天,当中国考古学学科的主要着眼点逐渐从建构分期与谱系框架的文化史的研究移向以社会考古为主的研究,我们需要加深对作为考古学基础作业的“考古学文化”深度与广度乃至不足的认知和把握,构建考古学本位的关于中国青铜时代研究的话语体系。而这也是我在《东亚青铜潮》中想要尝试的。