作者:郑道森 高庆秀

制图:伍娅伦

观点一:所有电影金融创新都是建立在票房数据的基础上,然而,操控票房数据并非没有可能。

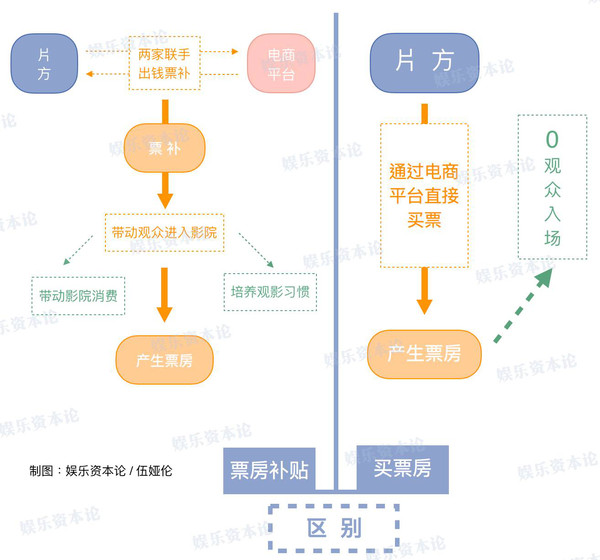

观点二:440亿电影票房中,可能有30到50亿来自“票补”。与直接砸钱“买票房”相比,“票补”确实拉动观众走进影院观影,发生了实实在在的消费行为,也培养了观众观影习惯。

观点三:如果说在线购票平台的出现改变了电影发行方式,让传统发行工作由原来的2B变成2B和2C两条线。那么,票补的出现更加速了这种转变。2015年开始,低价票的预售和排场数据已经成为影院经理排片的重要依据。

所有的电影金融创新,最核心的指标就是票房,然而我们发现,票房数据存在一定的操纵空间,这就意味着,保底、P2P、股票等等一系列金融产品背后的操盘手,都会产生操控票房的欲望。

尤其是在线购票平台大打价格战的这两年,平台以及片方都在烧钱,大规模投入“票务补贴”。有业内人士预测,440亿票房中,来自票务补贴的收入可能达到30亿到50亿之多。本次《叶问3》直接由投资方和发行方赤裸裸地“买票房”,并且出现大量“虚假排场”,成为票房操纵中最极端,也是最粗暴的一种方式。

从“票补”到“买票房”,票房操控的边界在哪里?一年数十亿的“票补”,是否已成为中国电影产业不容忽视的泡沫?

票补的前世今生

在每部电影上映之前,发行方和影院会商定最低票价,一般在30-40元之间,但观众总能从猫眼、微票儿、淘宝、糯米等网站买到19.9元,甚至是9.9元的电影票。这前后二三十块钱的差价谁来出呢?

多数是由电商售票平台及片方在掏腰包补贴,简单地讲,也就是电商和片方在“掏钱请观众看电影”。事实上,从2010年的《阿凡达》开始,观众就可以从网上买到比影院前台更便宜的票了。但当时片方和平台都没有补贴,是由购票平台向影院批发电影票,再卖给观众,当时的低价票也大多在40元左右。

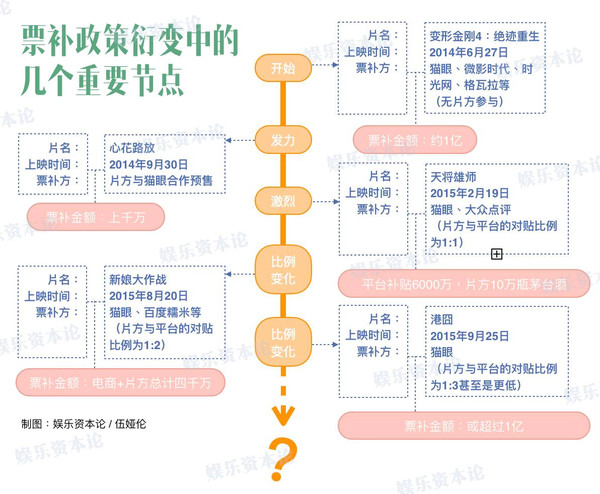

但随着团购模式的兴起,格瓦拉、猫眼电影、时光网、豆瓣电影、网票网、卖座网等同一批第三方平台之间的价格竞争越来越激烈。为了吸引更多新用户,从《变形金刚4》开始,格瓦拉、猫眼电影几家大平台开始掏钱做补贴。“在当时的情况下,各家平台都很惶恐,也很不理性。竞争对手都在做票补,你不补,观众就不从你网站上买票。”

在《心花路放》上映之前,猫眼在平台上分别以9.9元和19.9元的提前预售,低价和档期产生化反,前两个星期共卖出1亿票房。这是大概是市场第一次认识到票补的威力。到了2015年春节档,大年初一当天《天将雄师》《狼图腾》等7部影片混战,各家票平台的补贴集中爆发。

当时有媒体称,《天将》上映3天,仅猫眼一家已为其买单5000余万元。一位在线购票平台负责人向小娱表示:“最早期是片方与平台按照1:1的比例对贴,片方先把钱给到平台,但比如说像《心花》和《天将》这种大片,一般都是平台先垫付,但平台这些钱是有回收条件的,双方之间会签订对赌协议。”

比较明显的案例是去年暑期档淘宝电影与《小时代4》之间的合作。淘宝电影承诺保证《小时代4》前3天票房达到2.5亿。如果这一目标达成,那么,淘宝电影为《小时代4》投入的票补将作为宣发费用收回,如果完不成,这笔费用可能全部“打水漂”。

从商业逻辑上看,票补的做法本质上属于营销手段中的价格战。在一般领域,价格战分为促销和倾销两种方式。根据《反不正当竞争法》,只要低于成本价格的销售就是不正当竞争。但由于电影在下线之前无法确定观影人次,也就没办法计算单张电影票的票价是否低于成本。

虽然不违法,但票补确实放大了大片和小片的票房差距。如今,片方和平台之间关于票补的对赌条件越来越苛刻,对于一些大片来说,前期垫付的资金,平台基本都回收不回来,或者不要求回收。但对于一些小片来说,平台方面的补贴可能越来越少。

票补算不算是一种市场泡沫?

一般而言,片方和购票平台的票补都用在前3天的影片预售中。就单部影片来说,如果3D版的最低票价是40元,这意味着每卖出一张9块9的票,就要补贴30元。几大售票平台负责人预估,去年440亿总票房中,大概30-50亿来自票补。

这也不禁让人产生疑问,总票房中的这几十亿原本由平台和片方补贴,而非观众支付,算不算是泡沫呢?假如片方和平台不再补贴的话,电影票房规模会一下子回到300亿时代吗?

尽管行业里已出现了这样的质疑,但几乎所有受访人士都不认同“泡沫”一说。一个重要的原因是,中国电影行业“偷票房”的现象依然存在,整体规模难以预估,两个因素相互中和,电影市场数据的有效性依然很高。

另一方面,与“虚假排场”、“自购票房”不同,“票补”的确带动了观众观影,并且,票价的降低也培养了观众的观影习惯。看起来,还是一种正常的市场行为,不管是票补、明星路演、企业包场等,均有用户的参与和购买。

事实上,票补也是一种资金杠杆游戏,希望通过小投入来撬动大票房,但这种方法正在变得越来越难。

因为票补的资金投放往往会随着票房的变化而做出实时调整,“追涨杀跌”,当票房增长迅速时,扩大战果,票房反馈低迷时,果断止损。对于不同题材、不同质量的影片,如何制定合理的票补方案,已成为当下电影发行当中极其重要的一环。

当电影团购票价降到用户敏感度以下,观众看电影的最大成本已经由价格成本变成了时间成本。也就是说,一部电影,哪怕准备1亿票补,所有电影票都卖9.9,但影片本身不吸引人的话,依然无法拉动排片,在实际操作中,甚至有个别电影连“票补”都花不出去。

“买票房”这种极端行为,背后逻辑何在?

随着电影的排片竞争压力越来越大,会有越来越多的影片在“买票房”这种无序的市场竞争行为上动心思。为了更直接的操控票房,在不久前《叶问3》的案例中,就采用了大规模直接买票房的方式。

全国电影市场专项治理办公室认定,《叶问3》存在非正常时间虚假排场的现象,查实的场次有7600余场、涉及票房3200万元。同时,该片总票房中含有部分自购票房,发行方认可的金额为5600万元。

买票房涉及到不正当竞争、商业贿赂等多项电影业外的法律风险。如果片方和影院的“买票房”有合同的话,可能算做一种促销折扣行为。但是,如果片方的买票房是为了谋取不正当利益,或者影院为国有企业的,片方直接以现金回扣、手续费的方式给到影院方的行为,就有可能涉嫌“商业贿赂罪”。

颇为尴尬的是,电影行业的法律法规《电影管理条例》只是针对偷漏瞒报票房作出了相关规定,对于“买票房”“虚假排场”并没有相对应的处理措施。

看起来,自己掏钱买票房是一种很傻的“雷锋”行为,但事实上,如果电影产品与金融产品相挂钩,电影票房的虚高将撬动更大的资本收益,从而促使片方铤而走险。

有律师建议,广电总局能否在票房数据方面引入第三方审计机制,从而将票房中可能存在的“虚假”成分全部剔除掉,由于电影票房几乎是所有电影金融创新产品当中最为核心的变量,如果监管部门能够对票房数据有更加严格的监管,有利于电影行业,乃至各种金融产品的良性发展。

票补会不会持续很久?

从2013年开始到现在,正是有了票补带来的低价票,不少二三线城市的观众才第一次走进电影院。但也有人担心,电商和片方们这种卖9块9电影票“赔本赚吆喝”的做法会不会一直持续下去?假如不再补贴之后,电影票房会不会发生很大反弹?

在经过一年的烧钱票补之后,像格瓦拉这样独立的APP自身现金流出现问题导致公司元气大伤,以至于后来不得不“卖身”给微影时代;此外,猫眼与大众点评合并,各家平台已经过了跑马圈地的时代,在线购票平台的整体格局发生了变化。

在此背景下,各家平台对票补的投入越来越审慎,整体规模在缩小。目前各家都不再盲目的烧钱,针对各重要档期的大片补贴在逐渐增加,大片的片方票补对赌条件也越来越苛刻,很多平台都是纯贴钱,不要求回报。

在缩减总体票房预算的同时,平台利用自身流量、观众数据分析等方面资源换取部分影片的发行或者投资权,或者争取作为影片的独家互联网联合出品方。比如,去年贺岁档《过年好》由微影时代联合发行,春节档宁浩出品的《年兽》由猫眼联合发行。归根结底,在线购票网站的最终目的并不是一直烧钱,而是要占有资源。

与平台相比,片方却越来越愿意在票补上花钱,甚至有不少片方直接通过平台买票房。如今的票补已然成为电影发行的标配,只要在线购票渠道之间还存在竞争,或者同档期影片之间存在竞争,就有票补存在的空间。片方希望有一个漂亮的票房成绩单来讲故事,比如有个票房高的电影项目,很容易提高公司估值,在其他项目的议价能力比较高。

相比O2O领域的其他补贴,电影票补更具有持续性。站在片方的角度,支付票补之后,还会通过票房分账的形式再回流到片方手中。综合来看,票补在未来相当长的一段时间内还会继续存在。

左手娱乐,右手资本

娱乐资本论2016初夏招新

招聘职位:

记者岗

创业公司报道记者,2名;

财经报道记者,2名;

互联网报道记者,2名;

以上职位都要求一年以上采编经验;

影视报道记者,2名,三到五年以上采编报道经验;

财务岗

出纳,1名,一年以上财务工作经验;

设计岗

美编设计,2名(接受实习生),一年以上美编设计经验,新媒体优先;

简历与作品投递邮箱: hr@ylzbl.com,合则约见;

欢迎自荐/推荐

推荐成功者,小娱有奖金奉送

融资、BP投递、娱乐产业交流

请添加微信号 yulewanjia2015

宣传报道、商务合作

请添加微信号 kefu_ylzbl

加入娱乐资本论资源交流群

请添加微信号 ylzbl_kexiaofu

历史文章

回复以下关键词查看相关文章

“八卦” “资本” “电视” ”综艺“

“政治” “数据” “电影” “二次元”